1-2.青年と自己形成

1-2-3 <青年期の意義>

3 次の文章を読み,下の問い(問1〜6)に答えよ。

大人になるとは,どういうことだろうか。aこの間いは、人によって答えが異なろうが,青年にとって避けて通れない大事な課題といえる。ここでは,この間いを通して、青年期の意義を検討してみることにしよう。

このように,大人になるということは,身体や諸能力の側面と,心理的,社会的側面とが成熟することを意味し,生物学的に規定されるだけでなく,青年の主体的な関与も重要になっているのである。

ところで,青年期というものは,昔から一般的にあったわけではなかった。たとえば,近代以前では性的成熟を迎えるころに 1 が行われ,これによって子どもは大人として認められた。しかし,近代になり,産業が発達してくると,大人としてその社会へ参加していく上で,種々の知教や技術を学ぶなどの準備が必要となってきたため,この準備期間として青年期が成立した。 2 は,青年期を心理=社会的モラトリアムと定義して,これらの準備だけでなく,大人としての社会参加へ向け,一体自分がこの社会で何をなしうるのか,どのように生きていくのかを自己決定することに意義があるとしたのである。しかし,近年,心理的に大人になろうとしない青年が増えてきており,モラトリアムの意味が変化してきている。大人になるということを考える上では,いま一度 本来の意味での心理=社会的モラトリアムに立ち戻ることが必要であろう。

問1 文中の 1 、 2 に入れるのに最も適当なものを,次のそれぞれの①〜④のうちから一つずつ選べ。

1 ① 宮参り ② 年祝い ③ 成年式 ④ 予祝祭

2 ① エリクソン ②クレッチマー ③ フロイト ④ ベルクソン

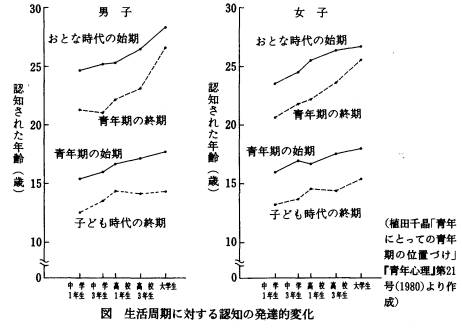

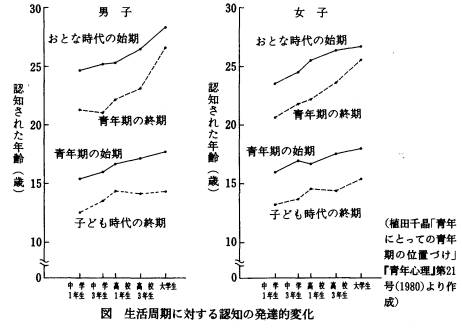

問2 下線部aに関連して,次の図は,「子ども時代の終期」,「青年期の始期」,「青年期の終期」,「おとな時代の始期」を何歳と認知するかについて,中学1年生から大学生を対象に調査した結果をまとめたものである。この図から読み取れるものとして最も適当なものを,次の①〜④のうちから一つ選べ。 3

① 男女とも高校1年生が,子ども時代の終期の年齢を一番高く違えている。

② 青年期の年数(始期から終期の間)は,男女・学生を問わず一定である。

③ 男女とも学年が上がるほど,どの始期も終期もその年齢を高く捉えている。

④ 青年期の終期の年齢について,男女とも大学生が顕著に高く捉えている。

問3 下線部bを青年が経験することによって示すことの多い心理的反応として適当でないものを,次の①〜④のうちから一つ選べ。 4

① 自分の性別意哉が高まり,異性に関心や興味が向くようになる。

② 自分の身体への注目が強まり,自己を見つめる契横になる。

③ 大人になった自覚から,年齢の近い友人とよりも身近な大人との交流が増す。

④ これまでにない経験であるため,心理的に動揺や混乱を起こす。

問4 下線部cを助長している要因と考えられるものとして最も適当なものを,次の①〜④のうちから一つ選べ。 5

①第二反抗期 ②過保護 ③代償 ④ 自己実現

問5 青年期を下線部dの意味で過ごした例として最も適当なものを,次の①〜④のうちから一つ選べ。 6

① Aさんは,小さいころから医師になることを両親から期待され,Aさん自身も医師はすばらしい職業であると考え,疑問を持たずそうなろうと思ってきた。そこで,大学の医学部に進学し,他のことは考えず,一生懸命勉強し,医師になることができた。

② Bさんは,エンジニアになろうとして、大学の工学部に入り、優秀な成績をあげていた。子供会活動に関わっていくうちに,本当に就きたい職業は小学校の教師ではないかと思い悩み,いろいろと考えた末,教育学部へ転部して,教職に就いた。

③ Cさんは,高校時代には難関といわれている大学を目指し,遊ぶことなく勉強した結果,第一志望の大学に入学できた。入学後は,これまでできなかった趣味やスポーツに打ち込み,卒業後はクラブの先輩から勧められた職業に何となく就いた。

④ Dさんは,高校までのような制約を嫌い,自由を求めて大学に入り、自分のしたいことを大切にして生活を送った。将来については,いろいろな可能性があるので,規則の許す限り大学に残り,その後もフリーターをしながら,その決定を先に延ばした。

問6 青年にとって,大人になるためにどのようなことが必要とされるか。本文の趣旨に照らして最も適当なものを,次の①〜④のうちから一つ選べ。 7 7

① 大人になることの基準は,時代により変わるものとそうでないものがあるので,このうち変わることのない普遍的なものを見いだし,それを目指すこと。

② 大人に求められているものは,社会によって一律ではないので,現在の社会状況にとらわれず,新しい大人のあり方を自分なりに創造し,それを目標とすること。

③ 大人として社会の中で貢献していくことが大切なので,現在の社会をリードし

④ ある年齢になれば自動的に大人の仲間入りができるわけではないので、社会の中で大人としてどのような役割を担っていけるのかを自ら選択すること。

〔6−追,現社〕