第3章 日本の思想

4.日本における理想と道徳

3-4-2<近世日本の女性観>

2 次の会話を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。

生徒A:江戸時代の人たちって「上下定分の理」だとか「知足安分」だとか社会の安定のた

めの道徳を教えられたんでしょ。教科書にも,堅い鎧を着たような秩序だとか制度だ

とかのことばかり。なんか息苦しそう。

先生:どうしても社会の秩序は重いものだと考えられたからね。でも、a朱子学の思想

家として有名な林羅山の場合だって・厳しい武士社会の中にあって・主張できない自

身の思いを持ってはいたんだ。体制の中にはいたけれど,彼にも儒学以外の思想への

関心があって,社会の差別・対立の相とは違った自由な境涯へのあこがれも見られ

るよ。

生徒A:でも,、女性はもっと息苦しかったのじゃないかしら。この前読んだ本の中では,

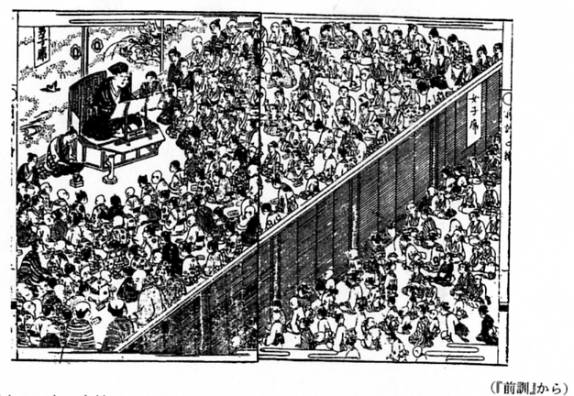

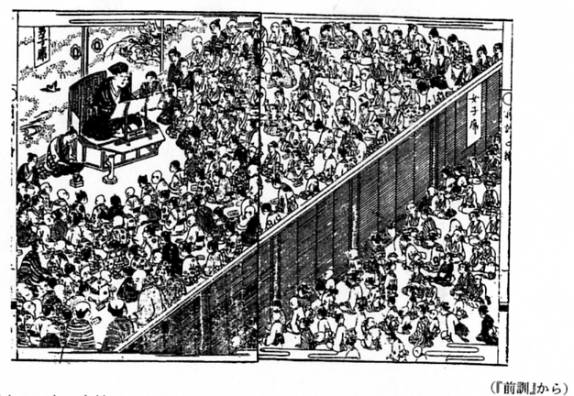

女性を取り巻く倫理的な規範が男性中心に形作られたと書いてありましたよ。cそれ

を代表するのが『女大学』だそうよ。それに「d心学講義の図」(図版参照)でも男女の席

をしっかり区別してましたよね。

先生:それでも、男女ともに学ぶことができるようになったことは,江戸時代半ばでは

大変な進歩だったんだ。そのころには・女性的な心情に価値を見いだすような思想も

国学者のうちに現れてきているよ。

生徒A:それは「手弱女振」のことですか。でも,同じ国学者でも賀茂真淵と本居宣長で

は男女の意義づけが違うんではないですか。

先生:確かにそうだね。ただ、真淵の強調した「益荒男振」も手放しの男性中心主義では

ないんだよ。それにe人間と鳥や虫との区別も相対的なものだとして,あるがままの

自然全体の中に人間を位置づけ,人間をか弱い存在だと見る柔軟な見方もあるんだ。

それを受けて、次の宣長になると,「もののあはれを知る」という A を重視する

ようになったんだと思うよ。

生徒B:彼らは武士に代表されるような肩肘はった生き方を否定しようとしたけれど,

本当のねらいは儒教道徳に対抗しようとするところにあったと思うわ。

生徒A:宣長だって男性でしょ。言葉の上だけでなく、本当の女性のことを理解できた

のかしら。実際の女性自身の生き方や感性はどうだったのかしら。

生徒B:商家では実際には女性の地位も高かったと言われるわ。それに江馬細香という

漢詩人はその詩の中で女性を家にとじ込めようとする道徳を否定的にうたったという

し,幕末には政治の面で活躍した松尾多勢子という国学者もいたということだわ。

先生:よく調べているね。そういった女性たちがいたからこそ,近代になってf「元始

女性は実に太陽であった。真正の人であった」といった女性自身の言葉が発せられる

ようになったんだね。

問1 下線部aに関連して,江戸時代の栄子学をめぐる記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 1

①仏教の出世間性に疑問を持った藤原惺窩は、還俗し、朱子学を人倫日常の実践の学として捉えて幕府に仕え,官学の祖となった。

②形式的な礼儀や身分秩序を重視する朱子学を批判し、「孝」の道徳を重視した中江藤樹は,後に陽明学に共鳴した。

③新井白石は朱子学に基づき政治の場面で活躍するとともに、歴史・地理,言語など多岐にわたる領域で合理的解釈を行った。

④寛政の改革の時期,聖堂学問所で朱子学以外の儒学を講義することが禁じられ,多くの藩校もそれに従うようになった。

問2 林羅山の下線部bの考え方と賀茂真淵の下線部eの考え方との背景には共通の思想があったと考えられる。その思想についての説明として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 2

①自然法爾のはたらきを信じれば煩悩を捨てることができなくても人間は救済されうることを説いた。

②無為自然の生き方にたって,富や名者への執着をおさえ,人と争わずに無理なく生きることを説いた。

③花鳥風月の姿をめで,毎年繰り返される季節の推移と対比して人の世の無常を説いた。

④知行合一の実践論に基づき,一介の庶民であっても自然界の一員としてその将来に責任を負っていると説いた。

問3 下線部cに関して,朱子学者貝原益軒の著作として流布している『女大学』は、後世の人が益軒の著作を用いて作り上げたものとされているが、益軒の考え方の一部をことさら強調したものとなっている。次の益軒の著『女大学』の記述とを比較した上で,両者の差異を記した文として最も適当なものを,下の①~④のうちから一つ選べ。 3

貝原益軒の著作から

「赤ん坊は人生のはじまりである。この時は誰もみな性質が似ている。誰もまだものを習っていない。理性や思考もまだ起こっていないが,その善をなし悪をなす別れ道はここにある。」

「家をよく保つのと保たないのとは,夫の徳不徳ばかりでなく,妻の行いの善悪にもよる。夫は外を治め.妻は内を治めるのが職分である。」

『女大学』から

「女子は陰性である。陰というのは夜のことで暗いことだ。そのため女は男と比べると愚かであり,今まさにすべきことを知らない。」

「婦人は他に主君はいない。夫を主人だと思って敬い慎んでつかえるべきだ。軽く考え侮ってはいけない。総じて婦人の道は人に従うことにある。」

①益軒が普遍的な世界観に立って男女の同等の権利を説くのに対して,『女大学』は両者の本質的な差異を説いている。

②益軒が自由で主体的な生き方の確立のために女性の教育を説くのに対して,『女大学』は女性に対して家族道徳のみを説いている。

③益軒が性差だけでなく,人間本性の共通性をも説くのに対して,『女大学』は夫への従属を専ら女性の生得的な性質として説いている。

④益軒が個性に基づく女性の役割を説くのに対して,『女大学』は性の役割分担を宿命的なものとして説いている。

問4 下線部dに関連して,石田梅岩の思想を表す記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選へ。 4

①自分が現在このようにして存在するのは,天地や君,親などの大きな徳のおかげであり,その恩に徳をもって報いなければならない。

②すべての人間は自ら衣食住を自給すべきであるのに,武士や手工業者などは自分で耕作を行わずに農民に寄生している。

③自分を偽らず他者をも偽らないという純粋な心情である誠が,人間相互の仁・愛の根底になければならない。

④人は身分やそれぞれの持ち分に満足し,日常生活の中で正直と倹約に心がけ実践することが必要である。

問5 文中の A に入れるのに最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 5

① 男女の悲哀をものごとの中に読みとる態度

② 他者やものごとにこまやかに共感する態度

③ 抽象的な思考を排し自己の内部の情緒に深く沈潜する態度

④ 古典を味わうことを生活の指針として重視する態度

問6 下線部fは,平塚らいてうが『青鞜』の発刊に際して述ベたものである。らいてうのこの言葉の意味として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 6

①原始時代には,人間の生活は女性中心に営まれていた。主導権を男性の手に委ねず,女性中心の社会に改革していかなければならない。

②女性には輝かしい天性の能力が潜んでいる。男性に依存してひ弱になることなく,その能力を発揮して生きなければならない。

③元来,女性は愛によって子や男たちを育んでいた。母性こそは真に人間を動かす生命力であり,これに目覚めなければならない。

④天照大神が女性であるように,日本にも元来女性崇拝の伝統があった。その伝統を掘り起こして新しい女性の美を発見しなければならない。

〔12-追〕