第5章 現代の諸課題と倫理

2.家族・地域社会と情報化社会

5-2-2<高齢社会の現状と課題>

2 次の文章を読み・下の問い(問1~7)に答えよ。

高齢社会の到来が叫ばれるようになってから久しい。高齢社会というと,一般には,人々が長生きするようになった社会だというイメージが浮かぶ。確かに,わが国の100歳以上の高齢者の数は、1963年当時わずか153人にすぎなかったが,1997年には8,491人まで増加した。a平均寿命の伸びにもめざましいものがある。

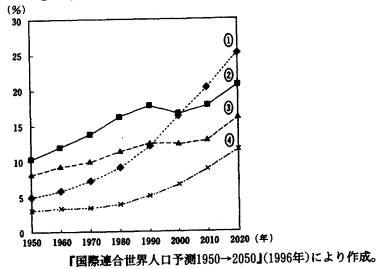

他方,b全人口に占める高齢者の比率の高い社会も高齢社会であると考えられている。高齢者の数が増加しても、若年人口が増加すれば,この比率はそれほど変化しない。しかし先進諸国で共通に生じていることは、長寿化と並行した少子化の進行であり,このため各国では65歳以上人口の比率が急速に上昇しつつある。

平均寿命の伸びにせよ老年人口比率の増加にせよ,その背後にはc医療技術の進歩や公衆衛生の改善などに基づく国民の健康水準の向上といった事情がある。今日,乳幼児死亡率は著しく低下し、成人の死亡率や平均余命も大きく改善された。

この点だけを考えれば、高齢社会は非常に好ましい社会だと言える。ところがd高齢

例えば、介護は高齢社会の最重要問題の一つである。介護が必要となる確率は必ずしも高くないが,誰もがそうした状態になりうるという意味では国民全体の問題である。肉親が要介護状態となっても、e家族をめぐる状況が変化してきているために、家族だけで世話をすることが困難な状況が生まれつつある。このため社会保障制度などを通じて,介護の社会化を進めることが必要となっている。

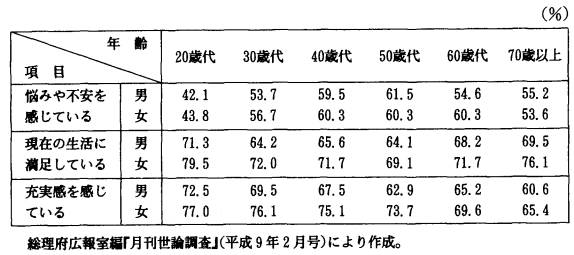

また高齢者は,退職や配偶者との死別などによって,社会的に孤立しがちである。しかも寿命が伸びたため,そうした期間が長期化してきた。高齢者がf充実した老後を送ることができるよう,すべての高齢者に十分な社会参加の機会が開かれていることが肝要である。

わが国は他の先進諸国に比べて高齢化のスピードが急速であるために,より深刻な問題を抱えているが,gこれらの問題を一つ一つ解決していくことが,われわれの責務である。

問1 下線部aに関する記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 1

① ある年の平均寿命は,その年に死亡した人々が平均して何年間生きたかを示す。

② 日本人の平均寿命は,発展途上国よりは長くなっているが,先進諸国の中ではまだ短い方である。

③ ある年の平均寿命は,その年に生まれた子どもが平均して何年間生きることができるかを示す。

④ 日本人の平均寿命は,女性の方が男性よりも長いが,その差が5歳を超えたことはない。

問2 下線部bに関連して,次の図はアメリカ,韓国,スウェーデン,日本の65歳以上人口比率の推移と将来推計を示したものである。このうち日本を示したものを,図中の①~④のうちから一つ選べ。 2

問3 下線部cに伴い,近年,医療の現場では新しい考え方が生まれてきているが,こ

① 医療技術の発達によって心臓を始めとする臓器の移植手術が可能になるとともに,脳死も人の死として受け入れるべきだ,と考えられるようになってきた。

② 医療技術の高度化によって患者が自分の病気やその治療に関する情報を理解することが難しくなってきたため、こうした情報は医師などの専門家の範囲にとどめておくべきだ、と考えられるようになってきた。

③ 延命のための医療技術が発凱てきたが、末期の患者に対しては,苦痛を伴う治療よりも精神面でのカウンセリングを重視すべきだ,という考え方が生まれてきている。

④ 医療技術の発達によって生命の維持が以前に比べて容易となったが,生命の維持だけでなく,患者の人間らしい生活にも配慮した医療を目指すべきだ,という考え方が生まれてきている。

問4 下線部dに関連して、高齢化が進む中で現在間膚となっていることの記述として適当でないものを次の①~④のうちから一つ選べ。 4

① 高齢者の方が若い世代よりも有病率が高いため,老年人口比率の増加は医療費の増大を招きがちであり,医療保険の財政が苦しくなっている。

② 健康な青壮年には不都合なく利用できる道路や建築物が,高齢者が普通の生活をしていくうえで支障となる場合があり、ノーマライゼーションを妨げるようなまちづくりが問題となっ七いる。

③ 公的年金制度は世代間の連帯によって支えられているため,保険料を支払う人と年金を受け取る人のバランスが崩れて,公的年金の財政が苦しくなりつつある。

④ 施設を嫌う高齢者の数が増えてきたため,老人ホームの入所希望者が減りつつあり、老人ホームの施設数の過剰が問題となっている。

問5 下線部eに関連して・わが国の家族の変容に関する記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 5

① わが国では,他の先進諸国に比べて親子の同居率が高く,単独世帯の数が減少しつつある。

② わが国では,家族形態が多様化したこともあって,拡大家族の割合が増加しつつある。

③ わが国では,依然として婚姻率が上昇しつつあり・世帯規模が拡大の傾向にある。

④ わが国では,就業形態が多様化したこともあって,共働き家族の数が増加しつつある。

問6 下線部fに閑達して,下の表は各世代の男女に現在の生活についてどのように感じているかを尋ねた結果である。この表から読み取れることとして最も適当なものを次の①~④のうちから一つ選べ。 6

① 60歳代では、男女とも30歳代に比べて「悩みや不安を感じている」割合と「充実感を感じている」割合が共に高い。

② 各年代において、男性に比べて女性は・「現在の生活に満足している」割合は高いが、「充実感を感じている」割合が低い。

③ 年齢が上がるにつれて、男女とも「悩みや不安を感じている」割合と「現在の生活に満足している」割合が共に増加する。

④ 70歳以上では、男女とも40歳代に比べて「現在の生活に満足している」割合は高いが、「充実感を感じている」割合は低い。

問7 下線部gに関連して,政府は高齢社会問題への取り組みを行っている。これに関

① 年金の支給開始年齢まで働き続けることができるように、法律によって65歳定年制を義務化した。

② 寿命の伸びに伴い,一生を通じて学習を継続することができるよう生涯学習のための施策を行っている。

③ 社会保障財政を健全化させるために,医療費の自己負担分を引き上げるとともに医療保険の民営化を実施した。

④ 専門的な高齢者介護ができるよう,在宅介護よりも施設介護を重視するための施策を行っている。

[11-本]