| 播州葡萄園 解説・コラム |

フィロキセラ 本当のワインづくり 播州葡萄園の気候 ブドウ品種

| 播州葡萄園 解説・コラム |

1)ブドウの種と原産地(予備知識)

まず、私たちがブドウと呼んでいる植物は、生物学的には数種類ありますが、大きく分けるとヨーロッパ原産のヴィニフェラ種 Vitis vinifera と、アメリカ原産のラブルスカ種 Vitis labrusca 他数種の2グループに分類できます。ワインが古くからつくられていたヨーロッパ周辺では、ヴィニフェラ種だけが栽培されていたのですが、19世紀になって研究用にアメリカ原産のブドウが持ち込まれるようになりました。

しかし、ワイン用に用いるには、ラブルスカなどのアメリカ系ブドウ品種は不向きで、今日でもワインはヴィニフェラ種でつくることが多くの国で義務付けられています。

2)フィロキセラによるヴィニフェラの被害

フィロキセラとは、アメリカでブドウ樹に寄生していた昆虫で、ブドウネアブラムシという和名で呼ばれることもあります。この虫は生育段階の各ステージでブドウの根や葉などに寄生します。アメリカ系のブドウ品種は昔からこのフィロキセラに寄生されていたため耐性が強く、フィロキセラが寄生しても枯れてしまうようなことはありません。

ところが、フィロキセラにまったく慣れていなかったヨーロッパ系のヴィニフェラ種は、フィロキセラが寄生するとほぼ確実に枯死してしまうのです。19世紀後半に研究用としてヨーロッパに持ち込まれたアメリカ系のブドウ苗木から、在来のヴィニフェラ種に感染したフィロキセラは、瞬く間にヨーロッパ中に伝染しました。こうして、一時はヨーロッパの主要なワイン産地が殆ど壊滅してしまったのです。ヨーロッパ大陸では殆どワインを生産出来なくなり、仕方なくスコッチウイスキーを輸入して飲み始めたところから、フランス人もウイスキーを飲むようになったなんて話もあります。

3)フィロキセラ対策

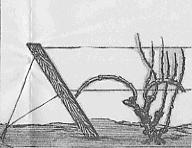

では、その後ヴィニフェラ種によるワイン生産が出来なくなってしまったかというと、そんなことはありません。ヴィニフェラ種がフィロキセラの深刻な害を受けるのは根の部分です。そこで考えられたのが、アメリカ系ブドウ品種を台木として、ここにヴィニフェラ種を接木することです。現在台木に用いられているのはラブルスカ種ではなく、リパリア種やルペストリス種など、一般には見かけないブドウとそれらの交配種です。右の写真は播州葡萄園の苗木の1本で、左側は普通にカベルネ・ソーヴィニョンの葉が茂っていますが、右側に違う形の葉が見られます。これは幹の根元から台木の芽が出てきたもので、通常は切除するのですが、見本用に伸ばしたものです。

この新しい技術によって、多くのワイン産地でブドウ畑が蘇りました。しかし、この技術が普及したころには、我等が播州葡萄園は既になくなってしまっていたのでした。

良いワインをつくるために必要なブドウ作りとは何かを考えるためには、ヨーロッパの伝統的なワイン産地の法律を見るのが一番でしょう。ヨーロッパの主要なワイン生産国では、伝統的なワイン産地の名に恥じない良質のワインを生産させるため、法律で厳しい規制が定められています。それを一言で表現するなら、良質なブドウを適量収穫すること、と言えるでしょう。

まず、ブドウはヴィニフェラ種のワインづくりに好適な品種のみが認められています。そして、それを単位面積当たり、法律で定められた本数以上植えないと、その産地のワインとしては認められません。これは、ブドウ樹をまばらに植えると、ブドウ果実の成分が希薄になって、良質なワインが出来ないからです。ブドウの栽培方法(剪定法など)も詳細に指定されています。そして、単位面積当たり収穫できるブドウの量も制限されています。これは言うまでもなく、ブドウを成らせ過ぎれば果実の成分が希薄になるからです。

このようにして収穫されたブドウを、混ぜ物を加えたり水増ししたりせず、丹念に醸造してワインはつくられます。なお、ブドウの糖分が足りないときに一定量の砂糖を加えること(補糖)は、フランスなど多くの国で認められていますし、多くの高級ワインでも実際に行われています。しかし、この補糖は事前に申告しなければなりませんし、もし定められた以上の量を加えれば、厳しく罰せられるだけでなく、社会的に葬り去られてしまいかねないのです。

2)従来の日本におけるブドウ栽培とワインづくり

播州葡萄園が開設されたとき、ブドウ栽培やワイン醸造に関する知識は、すべてフランスなどから仕入れられました。そのため、ブドウの栽培方法もフランスで行われているものとまったく同じでした。畑には杭が打たれていたことが確認されています。これは所謂「垣根作り」に違いなく、この杭に張ったワイヤーにブドウが絡み付いて生育するのです。下図左の写真のように、フランスでは今日でも木の杭を打って、ブドウ畑の垣根を作っています。また、播州葡萄園では1ヘクタール当たり約5千本のブドウ樹が植えられていました。これは今日のフランスの比較的暖かいところで一般的に植えられている数字と一致します。

人間本来の味覚からすると、酸っぱくて渋いものが美味しい筈はありません。ヨーロッパの人々がワインを楽しめるようになったのは、長い食文化の歴史があるからに他なりません。したがって、当然のことながら、明治時代にワインが一般に発売されても、多くの日本人はその味を受け入れることが出来ませんでした。そして、ワインを商業的に生産した会社はみな、在庫を抱えて行き詰ってしまったのです。

酸っぱさ、渋さを隠すには、甘くするのが一番というのは、すぐに思い付くことでしょう。当時の日本人は、ワインに砂糖を加えて飲みやすくすることを考えました。しかし、これではワインの保存性が悪くなるので、そこにアルコールを添加して保存性を高めました。このようにして作られたのが「甘味葡萄酒」で、今日でも当時のブランドのいくつかが、甘味果実酒として販売されていますし、根強い人気があります。

戦後の高度成長期には、日本でも普通のワインが飲まれるようになってきました。しかし、酸っぱい白ワインや、渋い赤ワインは人気がありませんでした。やや甘口の白ワインまたはロゼワインが売れるというのが業界の定説であり、輸入濃縮ブドウ果汁を水で薄めて発酵させたり、安いワインを輸入してブレンドしたりして、そこに糖類を加えて甘くしたワインが多くつくられました。今日でも国産の安価なワインには、このようなタイプの商品が少なくないようです。

しかし、海外渡航者の増加やグルメブームなどによって、ヨーロッパの本格的なワインの味が分かる日本人が急速に増えてきました。今日では日本で消費されるワインのかなりの部分が外国からの輸入ワインとなっており、フランスワインだけでも国産ワインよりも多く飲まれているのが現状です。また、安価な国産ワインの生産をやめ、フランスからの輸入品に切り替えるメーカーも出始めています。つまり、日本人もヨーロッパの本格的なワインを楽しめる時代になってきたのです。ワインメーカーのほうでも、従来のようなワインだけをつくっている訳には行かなくなり、本格的なワインの生産が徐々に試みられるようになっています。

加古川消防署調べによる平成5年〜平成13年の稲美町の気象データを整理すると、次のようになります。

ワイン産地の理想的な年間平均気温は10℃〜16℃程度、最大でも20℃までと言われていますが、稲美町は9年間の平均で16.9℃、年によっては15℃程度のこともあるので、ほぼ合格ラインと言って良いでしょう。冬季の気温が氷点下に下がることはそれ程多くなく、例外的に下がった年でも-5.7℃ですから、一部の寒冷地で行われているようにブドウ樹を覆う作業などしなくても、枯れてしまう心配はありません。一方、夏季の気温は36℃程度まで上昇しますが、最低気温は20℃近くまで下がるので、ブドウの成熟のためには理想的な気候と言えます。

2)降水量

同様に降水量の平均を計算すると、次のようになります。

年間降水量が1000mmを切るというのは、日本では例外的な少雨と言えるでしょう。ブドウの生育期には雨が少ないほうが良いのですが、日本の場合、梅雨期の6〜7月に降水量が多いのは致し方ないところです。さて、良いワインをつくるためには、夏季からブドウの収穫期まで雨が少ないことが理想です。9月に台風が来れば一度に100mm単位の降水量を記録することを差し引けば、秋季の降水量もかなり少ないことが分かります。台風が来なかった平成6年には、年間降水量約580mmという、ヨーロッパのワイン産地と比べても少な目の数字を記録しています。このように、播州葡萄園がある稲美町の気候は、降水量の点からもワインづくりに適しているのです。

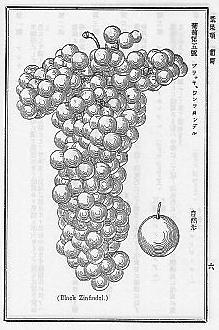

明治17年7月刊行の「舶来果樹要覧」(大日本農会三田育種場、有隣堂)によると、これらの品種は以下のように記述されています。播州葡萄園のブドウ樹は三田育種場から移植されたものであり、これら3種が適すと結論づけられたのはこの本が出版されて間もなくのことですから、これらの記述が播州葡萄園で選抜されたブドウ品種3種とまったく同じものについての記述であることは間違いありません。

第十三号 ボルダウ、ブラン(Bordeaux Blanc.)

第十四号 ボルダウ、ノアール(Bordeaux Noir.)

播州葡萄園復興事業においては、ボルドーノアールとしてカベルネ・ソーヴィニョンとメルロー、ボルドーブランとしてソーヴィニョン・ブランとセミヨン、そしてブラックジンファンデルを栽培しています。平成15年春には、カベルネ・ソーヴィニョンが植樹され、平成16年春には5品種すべてが植樹されました。

本当のワインづくりとは

1)ヨーロッパの正統なワインづくり

フランス・ボルドー地方・サンテミリオン地区の畑 内務省蔵版 独逸農事図解(明治8年)に収載されている垣根作りの図 垣根設置工事中の播州葡萄園(平成15年6月)

ところが、山梨県を中心としたブドウ産地では、ブドウ栽培は棚作りで行われています。これはブドウ樹をまばらに(1ヘクタール当たり数百本)植え、樹を高く伸ばしてから枝を大きく広げ、垣根栽培の数十倍のつるを1本の樹から這わせるのです。このようにしてブドウを栽培すると、つるや葉が成育するのに栄養分が消費され、果実の成分は希薄なものになります。また、土の表面に日光が当たらないため、畑は常にじめじめして、ブドウの品質を低下させるのです。そして、このような栽培方法でブドウを栽培する農家は、単位面積当たり概ねヨーロッパのワイン産地の2倍の量のブドウを収穫しています。その結果、醸造用の優良なブドウ品種が植えられていても、品質的に優良なものが収穫されることは殆ど期待できません。 ところで、播州葡萄園があったころの地図を見ると、現在の地図にはない記号があります。現在の感覚では播州葡萄園は果樹園として扱われ、丸い果実をイメージした果樹園の地図記号で示されている筈です。しかし、当時の地図では、縦棒1本の記号(|)で表されています。これは葡萄園の記号として当時定められたものです。これは恐らく葡萄園の垣根作りに用いられる杭を表しているものだと思われます。国家として葡萄栽培を進めるに当たって専用の記号を制定するとともに、垣根作りによる本格的なものを目指すという姿勢が感じられます。

ところで、播州葡萄園があったころの地図を見ると、現在の地図にはない記号があります。現在の感覚では播州葡萄園は果樹園として扱われ、丸い果実をイメージした果樹園の地図記号で示されている筈です。しかし、当時の地図では、縦棒1本の記号(|)で表されています。これは葡萄園の記号として当時定められたものです。これは恐らく葡萄園の垣根作りに用いられる杭を表しているものだと思われます。国家として葡萄栽培を進めるに当たって専用の記号を制定するとともに、垣根作りによる本格的なものを目指すという姿勢が感じられます。

3)日本のワインマーケットの変化

播州葡萄園の気候

1)気温

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間 平均気温 5.9 6.0 9.2 14.8 20.0 23.5 27.7 28.8 25.2 19.9 13.4 8.1 16.9 最高気温 16.2 17.0 20.2 25.8 30.3 33.6 36.0 36.4 34.0 29.3 23.0 18.3 36.4 最低気温 -2.1 -1.8 -0.2 2.2 10.5 14.9 20.6 21.7 15.4 8.5 2.4 -1.1 -2.1

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間 44.6 35.9 67.6 58.9 122.3 131.9 129.2 69.4 139.8 99.2 53.9 29.8 982.7

播州葡萄園のブドウ品種

明治の初め、舶来のブドウ樹の栽培試験は当初東京の三田育種場で行われました。しかし、そこはブドウ栽培には適さない風土であったため、播州葡萄園が開設されたという経緯があります。播州葡萄園では百種類ほどのブドウ品種が栽培され、その結果、「ボルドーノアール」、「ボルドーブラン」、「ブラッキジンフィンデル」の3種が優れていると報告されています。

明治の初め、舶来のブドウ樹の栽培試験は当初東京の三田育種場で行われました。しかし、そこはブドウ栽培には適さない風土であったため、播州葡萄園が開設されたという経緯があります。播州葡萄園では百種類ほどのブドウ品種が栽培され、その結果、「ボルドーノアール」、「ボルドーブラン」、「ブラッキジンフィンデル」の3種が優れていると報告されています。

第五号 ブラッキ、ジンフヰンデル(Black Zinfindel.)又単に「ジンフヰンデル」と称す

第五号 ブラッキ、ジンフヰンデル(Black Zinfindel.)又単に「ジンフヰンデル」と称す

仏国産なり果穂大にして岐肩あり粒は中等にして円く深紫色にして微酸を帯び醸酒並に生食に宜し上品とす樹性強健にして至て豊産なり

仏国原産なり果穂中等にして短き岐肩をなし顆粒中等にして円し熟すれは白黄色に変す漿多くして味甘美なり夏月熟す生食並に醸酒に用ひて上品なり

仏国原産なり果穂中等にして短き岐肩あり顆粒中等にして円し熟すれは深黒色にして薄粉を被むる肉柔かく味甘美なり夏月熟す生食並に醸酒に適す上品なり

さて、ブラッキ・ジンフィンデルが現在我々がジンファンデルと呼んでいるものであることは恐らく間違いないでしょう(この品種は最近イタリアのプリミティーヴォと同じであることが確かめられ、フランス原産であるらしいとされているそうですが、明治初めの日本の書物に記録されていたことは驚きです)。ボルドーのブラン(白)とノアール(黒)は、これだけでは判断できません。夏月熟すとの記載や他の特徴から、セミヨンとメルローと考えることも出来ますが、更に熟すのが早い筈のピノ・ノワールが秋月熟すと記載されていることなどを考えると断言できません。当地の気候を考えると、ソーヴィニョン・ブランとカベルネ・ソーヴィニョンであった可能性も否定できません。実際、地中海地方ではカベルネ・ソーヴィニョンは早熟な品種として扱われているのです。しかしながら、故麻井宇介氏はブドウの特徴の記述から、ソーヴィニョン・ブランとカベルネ・ソーヴィニョンではないと述べています。いずれにせよ、苗木を仕入れた先がフランスの東部の業者であり、ボルドー系の品種を細かく分けていなかったことは事実のようであり、これらのいずれの品種も適合する可能性は十分に考えらます。

さて、ブラッキ・ジンフィンデルが現在我々がジンファンデルと呼んでいるものであることは恐らく間違いないでしょう(この品種は最近イタリアのプリミティーヴォと同じであることが確かめられ、フランス原産であるらしいとされているそうですが、明治初めの日本の書物に記録されていたことは驚きです)。ボルドーのブラン(白)とノアール(黒)は、これだけでは判断できません。夏月熟すとの記載や他の特徴から、セミヨンとメルローと考えることも出来ますが、更に熟すのが早い筈のピノ・ノワールが秋月熟すと記載されていることなどを考えると断言できません。当地の気候を考えると、ソーヴィニョン・ブランとカベルネ・ソーヴィニョンであった可能性も否定できません。実際、地中海地方ではカベルネ・ソーヴィニョンは早熟な品種として扱われているのです。しかしながら、故麻井宇介氏はブドウの特徴の記述から、ソーヴィニョン・ブランとカベルネ・ソーヴィニョンではないと述べています。いずれにせよ、苗木を仕入れた先がフランスの東部の業者であり、ボルドー系の品種を細かく分けていなかったことは事実のようであり、これらのいずれの品種も適合する可能性は十分に考えらます。

フランス・ボルドー地方の

カベルネソーヴィニョンの畑播州葡萄園に植えられた

カベルネ・ソーヴィニョン

(2003年5月撮影)早くも実を付けた

カベルネ・ソーヴィニョン

(2003年7月撮影)

675-1111 兵庫県加古郡稲美町印南1978-3

お問合せ:seisui@paw.hi-ho.ne.jp