Little Angel・Pretty devil ~ルイヒル年の差パラレル 番外編Ⅳ

“かりそめのままで いいから…”③

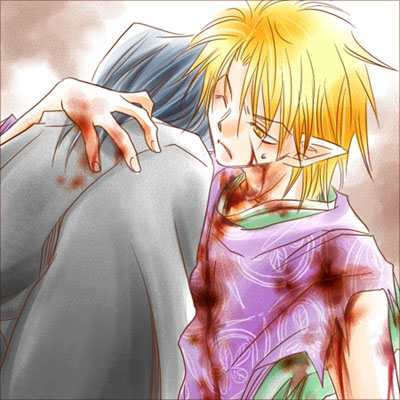

| 3 光の加減で翡翠のような冷たい碧がいや増して見える。異形の者なれど、純朴にして聡明な気心をしていると、言動の端々やその眸の冴えから読み取れた。精悍な面立ちに映えてそれは綺麗だった深色の眸が…今は。表情豊かだった虹彩を、縦の絃のように細く細く絞り上げられており。見る見る内にも、月の光に青みを奪われてか、黄色みの強い褐色へと濁ってゆく。 「…葉柱?」 彼の足元に転がっていた匂玉は、もはやどこにもなくなっており。先の位置に立ったまま、やがては首を黒衣に包まれた胸元へと深く折るようにして項垂れてしまった…邪妖の青年総領は。蛭魔からの呼びかけにも動かぬまま、その目許を覆うほどに長かった黒い髪が、煩げに顔の上へ降りていても気がつかぬほどの状態にて立ち尽くし続けており。月光がその身に染み込んで、そのまま青く凍ってしまったのかと思ったほど。そんなところへ、 ――― ひ る ま。 何処からか。不意に聞こえた声へハッとして。だが、 ――― 其処に いろ。 続けて“その場から動くな”と言われて、何故なのかが判って…唇を咬む。簡易なそれだとはいえ、瘴気に触れた皇女(ひめ)たちが次々に倒れたほどの力を持っていた負の陰体を、何とか寄せつけなかった結界の陣。先程は媒体になっていた先の斎宮姫がいたから侵入を許してしまったが、今度はそう簡単にはいかない筈で、だからこそ、そこから出るなと…ぎりぎり残った意志から言い置いた葉柱だったに違いない。先程の不審な意志の気配から察して、彼に襲い掛かったものは、今回の企みを彼らに妨げられた負界からの手先に違いなく、だとすれば………。 “…格が違うやも?” 葉柱も一族を率いる立場にあるだけのことはあり、その身に帯びた魔力は相当なもの。但し、邪妖という陰体でありながら、されど こちら側“陽世界”の存在でもある彼は、日輪に押され負けぬだけの“殻”が発達した、言わば生身の“個”でもあり。こちらの世界により適応した身に進化している分、陰力は比較するなら未発達で、咒も単純なものしか使えないほど。故に、完全に“向こう”の存在である者から見れば、人間と変わりないほどに付け込みやすかったのかも知れずで、 “一族の総領が聞いて呆れる。” そんな彼の強靭な意識を…彼という存在の“意志”を封じ切ってしまえるほどの者だということか。 “…だが。” 先程の呼びかけは、完全に呑まれてはいなかったことを指しはしまいか? 人に仇なす邪妖の成敗にと、蛭魔に呼び出されては共に封咒の仕儀へと奔走してもいる彼のこと。その身をくるむ殻に、人より強く負力への抵抗力がついていたら? 「…誰に向かって物を言ってる。」 まだ間に合うかも。そうと思うや、じっとしていられなくなった。術師である自分が、こんな…式神として支配下におく奴に庇われていてどうするか。そうと思えば気力も奮い立つ。先程の仕儀にて薙ぎ倒された笹の杖を引き抜いて、それを錫杖(しゃくじょう)の代わりに振るい、向かい合いたる相手の胸元へと真っ直ぐ伸ばせば、 《 ばかナ ヤツヨ。》 泥の中を掻き混ぜるような、ぐつぐつと泡を含んだような声がして、葉柱がゆっくりと顔を上げる。吐き棄てるような、嘲笑を底に潜ませたようなさっきの声は、彼が漏らしたものだったのか。艶のある黒髪を左右に振り分けて日頃からも露にしているその額の中央に、半ば埋まった翡翠の匂玉。まるで三つ目の眸のように月からの光を受けて、濡れたような光沢を見せているそれが、神聖なものであるはずなのに、どうしてだろうか、禍々しい(まがまがしい)ものにしか見えなくて。 「そいつを離せ。」 愚かな邪妖。仲間を救うためにと小狡い人間との契約を結んだ。案だけもらって自分がこなしても良かったろうに、そんな捻ったことまでは思いつけなかった。単純で粗野で、だからこそ…本来ならば陽世界では生きにくい筈の彼らなのに、周囲の自然が愛してくれている存在。 「そいつは“俺のもの”なのだからな。勝手なことをするんじゃねぇよ。」 その昔に誰ぞ人の手で作られたものだろう匂玉を通じて、あの哀れだった斎宮姫を、そして今、自分の式神を侭にしている何かがいる。 “………。” 怒っても笑ってもいない顔。それが本性なのだろうか、肌目が剛(こわ)く立ち、鱗(うろこ)のような紋様が浮き立ってもいるのが、月光に照らし出されている。初めて見る獣じみた顔には、だが、平気でおれたものが、 《 ソレハ ドウダロウカノ。》 気に障る声だと思った。葉柱の喉を使っているがため、当然のことながら微妙に彼自身の声と波長が重なる。深く響いて仄かに低い、伸びやかなその声が実は大好きだったから。勝手に同じ声を使われているのが、それだけで不愉快で堪らない。 『人間ごときに従う、式神になど成り下がりおってっ!』 蛭魔の補佐を務めていた葉柱に襲い掛かった何者か。少なくとも、自分の仕事に水を差されて不快になったには違いなく。邪魔者でしかない葉柱と蛭魔をただでおくつもりはないのだろう。だが、そこまで執念深いものともなると、 “…黒の邪妖か。” 負界の存在の中でも、最も滅びの瘴気に近い者。悪戯者や小者とは違い、陽世界の混乱を使命と任じて、錯綜した企みを張る者。 “崩壊されたか、それとも…。” 先程、自分へ警戒せよと告げた念を思い出す。まだ魂魄まで食われてはいない。意識を侵食されただけで、壊された訳ではない。 “魂魄に直接触れれば、間に合うか…。” これは一種の賭けかもしれない。自分の唱える咒や呪(まじな)いへの自負はあるがその前に、葉柱の側の気力や何やにずば抜けた忍耐力があるかどうか。ほろほろと砕かれてゆく自我を、つなぎ留めておれるだけの意志の強さが果たしてあるか。 《 があぁっっ!!》 ほんの刹那に戸惑っていた隙を衝き、その葉柱から掴みかかられ、肩口へと牙を立てられた。よくよく見やれば風貌が随分と変わっていて、鋭い牙が狩衣の厚絹を易々と通して肌へまで食い込んでいる。手も日頃よりも大きく、指の1本1本が長く伸びており。鋭い爪もまた、いかにも恐ろしく尖っており。無造作に手元を掴んだその拍子、その手からはみ出した爪により、手首や甲に肌を裂いて痛々しく、紅の線が幾つも幾つも容赦なく走ったほど。 「…チッ!」 我を忘れてか、それとも。もしかしたらば、苦しい苦しいともがいてのことか。人外としての桁外れの力を発揮して、無造作に引っ張り裂いた狩衣の袖が、月光に褪めた青にて晒された河原の石の上へと打ち捨てられる。露になった撓やかな腕へ、薄手の袷の袖ごと食らいつき、反射としての悲鳴を上げかけた蛭魔の口許へ、鋭い爪ごと横ざまに、大きな手がぶんと薙いで来て、 「…くっ。」 白い頬へと斜めに傷が開いた。咄嗟に身をすくめて避けたことで、浅い傷で済んだものの、位置が悪ければ眸を一気にやられていたところ。一方的に攻撃を受け続けていたが、 “まずは…止めねばな。” このままでは共倒れは必至だから。意を決すると、自分の腕へと食いついている蜥蜴の惣領のその頭を、もう一方の手にしていた笹の枝にて鋭く薙いだ。咒符を吊るした青い枝には、破邪の聖気が宿っているから。多少なりとも苦手な衝撃が届いたか、黒髪を振り乱して一旦は離れた葉柱であり、そんな彼の背中の向かいかかっていた先を目がけて、 「…………呀っ!」 冴えた気合いの乗った声にて、周囲の夜気へと祈りの念気をぶつけて止める。それから…痛くて上がらぬ腕をそれでも何とか持ち上げ、特殊な咒陣を宙へと描いた。此処からどこか他へと逃げてゆかぬように、それは強固な結界を張るため。 「吽っ!」 次界ごと元の世界から分断した“合”という最強の障壁結界で自分たちを囲い込む。どこまで気力が保つかは判らない。その前に決着をつけねば、何もかもがこの手から擦り抜けて消えてゆくのだろうと、それだけは判っている蛭魔であり。葉柱も自分の命も、失いたくはないのなら、氷壁のような“絶望”を相手に爪を立ててでも粘ることだ。 《 がウっ!》 不意を突かれて、喉笛へ。真っ直ぐ飛び込んで来た牙。外へ出られぬならばと、結界を張った蛭魔をまずは食おうとでも思ったか。力強くも大きな手で、肩と二の腕を押さえつけられての攻撃であり、 「う…っ。」 喉元という肉の薄い場所。肌のすぐ下で骨が軋んだ音を、これ以上はなかろうというほど間近に聞きつつ。意識が遠のきそうな激痛を堪(こら)えながらも…それを真っ向から受け止めて。 「南莫薩縛、怛他蘗帝弊、南莫三曼多っ!!」 抱え込んだ格好になっている葉柱の頭の向こう側、何とか伸ばした手で宙に印を結んだ蛭魔の手の中へ、目映いまでの白銀の光が小さく育った。葦の葉のような細長いそれを、白い手の中にて逆手に握り込み、手の真下にある葉柱の首、うなじの真ん中へと躊躇なく一気に突き立てる。途端に、 《 ぐあっっ!!》 衝撃に身を震わせ、弾みでその牙が蛭魔の喉から外れて…そのまま。向かい合っていた懐ろへと力なくも凭れ落ちる彼であり。柄のないナイフのようだった聖の刃。一時的ながら、これで彼自身を眠らせたも同然となった訳で、問題は むしろ“これから”だ。彼を狂わせた瘴気を薄めて剥がさねばならない。染み入ったものが相手なだけに、一喝で一気にどうにか出来るものではなく、 |

|

|