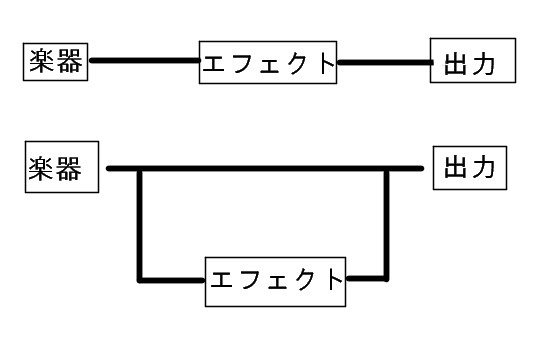

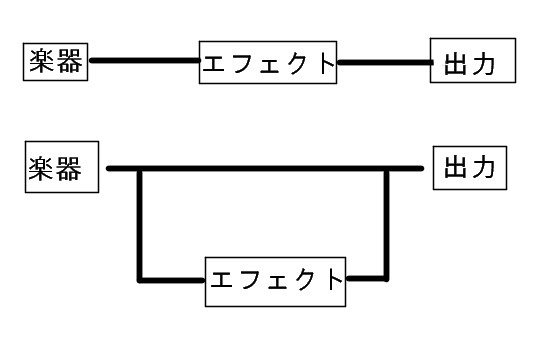

上が、インサート。

下が、センド接続です。

SONAR7の新機能についての説明は

SONAR7の新機能〜MIDI編〜と

SONAR7の新機能〜オーディオ編〜にて。

Delayとは何なのか?

簡単に言うと、「遅れ」。やまびこのような物です。

基本的にはセンド接続で使うものだと考えますが

ギターなんかはインサートで使うので、どっちでもいいです。臨機応変に。

| ワンポイント |

上が、インサート。 下が、センド接続です。 |

SONAR6には標準でSonitus:fx Delayが入っているので、その説明を。

まず、一番目立つのは黄金に輝くLink

これを光らせているときは、Delay time , Feedback , Crossfeed , Mixが左右でLinkされます。

たとえば、Rightの方を動かせば、Leftの方も動くという仕組みです。

■Delay timeとFactor

これは時間[ms]で遅らせるか、音符の長さで遅らせるか。ということで

Tempo sync.と密接な関わりがあります。

Tempo syncのところをクリックするとMan→Host→Offの順に変わって行き

Manはマニュアル。こちらのSonitusの方でBPMを指定。

Hostはホストアプリケーション。基本SONAR側のBPMに合わせます。

これらのBPMに対応したFactor、つまり音符の長さ分、遅れるということです。

Offにすると、Delay Timeをmsで指定できます。

■Feedback

フィードバック量、ディレイに戻る信号の量です。

もう少しわかりやすく言うと

0に近づけばDelayの回数が減り、100に近づけば多くなります。

これは慣れ。かな。

■Crossfeed

クロスフィード、左から右、右から左。とクロスフィードバックする量です。

意味がわからん、という場合

Linkを外して、FactorとCrossFeedの量を左右別にすると効果がわかりやすいです。

■Mix

Mix量です。

センド接続の場合、普通は100%にします。

これは、リバーブなどでも同様。

■Listen

クリックするとMix→Delayと変わります。

Mixの時は、Mixした音(まんまだな)。

Delayの時は、Delay音のみ。センドでMix100%にしてる場合、関係ない。

■Diffusion

空間のコントロールです。

Timeを大きくすると、でこぼこな壁の大きい部屋の中のように離れたポジションに置くそうですが、難しいです。

Amountはエフェクトのかかり方を強くします。

Amountを大きくすると、ジャリって感じになります。

そこでTimeを大きくすると、よりジャリジャリって感じ。

■LowとHigh

これで最後ですね。Delayなんて普段使わないので大変です。

まぁ、これはそのまんまですよね。

Lowはローカットフィルタ。QはQ幅。

Highはハイカットフィルタ。

ハイカットしないと、キンキンしてデジタルくさい音になっちゃいます。

ちなみに、BPMに合わせたDealy timeの計算法は

| 全音符 | 240000/BPM |

| 2分音符 | 120000/BPM |

| 4分音符 | 60000/BPM |

| 付点8分音符 | 45000/BPM |

| 8分音符 | 30000/BPM |

| 16分音符 | 15000/BPM |

| 8分3連 | 20000/BPM |

となり、

例えばBPMが80で4分音符のDelayをしたい場合、

60000/BPM = 60000/80 =750[ms]

となります。

Factor使えば、こんな計算をしなくてすむんで、別に覚えてなくていいですが。

じゃあ、実際はどうやって使うのか?

実践編は次回!